距1999年大學擴招二十年后,高等教育再次大規模擴招。

“改革完善高職院校考試招生辦法,今年大規模擴招100萬人。”國務院總理李克強在2019年政府工作報告對高職招生做出部署。

據教育部統計,2018年普通專科招生368.83萬人,比上年增長5.16%,而2019年擴招100萬人,將比上年增長27.1%,增長率提升近六倍。這個數字已經接近大學擴招后第二年,單一年份本科加高職的總招生增長人數的最高值。2000年全國高等教育共招本科、高職(專科)學生376.76萬人,比上年增加101.31萬人,增長36.78%。

毫無疑問,高職擴招代表著高等教育將再一次發生巨大變革。

背景:被就業倒逼的高等教育擴招與改革

高等院校擴招始終都與經濟和就業形勢密不可分。

1999年大學擴招的社會背景是,由于國企改革、亞洲金融危機、城市化進程發展等原因,使得1998年失業率達7.9%到8.5%成為1949年以來最高的一年。而對于大學擴招起到重要作用之一的,經濟學家湯敏及夫人左小蕾1998年11月向中央遞交的公開信《關于啟動中國經濟有效途徑———擴大 招生量一倍》中,就是提出了通過大學擴招解決經濟及就業難題。

他們認為,通過使高校招生量在三至四年內擴大一倍,即可每年增加一千億元的消費需求,使GDP增長0.5%; 同時緩解自1992年國企改制及金融危機所帶來的就業壓力,讓新增勞動力延遲進入市場,在此后四年內為下崗職工騰出五百萬至六百萬個工作機會。

1999年6月18日,時任國務院總理朱镕基在全國教育工作會議閉幕式上,宣布擴大高等教育規模,拉開了持續十三年的大學擴招序幕。據教育部統計,當年普通本專科招生共159.68萬人,比上年增加51.32萬人,增長率達到史無前例的47.4%。

本輪高職擴招與高等教育改革同樣基于類似原因。

據教育部數據,2019年全國普通高校畢業生高校畢業生數量達到834萬,相較2018年增加14萬,高校畢業人數再度創下新高。經過十多年的大學擴招,市場對于高校畢業生的需求已趨于飽和,由高校教學變化較慢,院校學生所學落后產業實際等原因,高校畢業生不能滿足快速變化的人才市場需求。相反,高校招生搶占了原本屬于高職院校的生源,使存在大量需求的產業升級過程中缺少相應的職業人才的供應。

人社部2018年數據顯示,全國技能勞動者超過1.65億人,占就業人員總量的21.3%,其中高技能人才4791萬人,僅占就業人員總量的6.2%。全國政協委員楊成長曾表示,“從當前經濟發展階段來看,實際上我們更需要技工、熟練工人和工程師,但這部分人群占比卻比較少”。

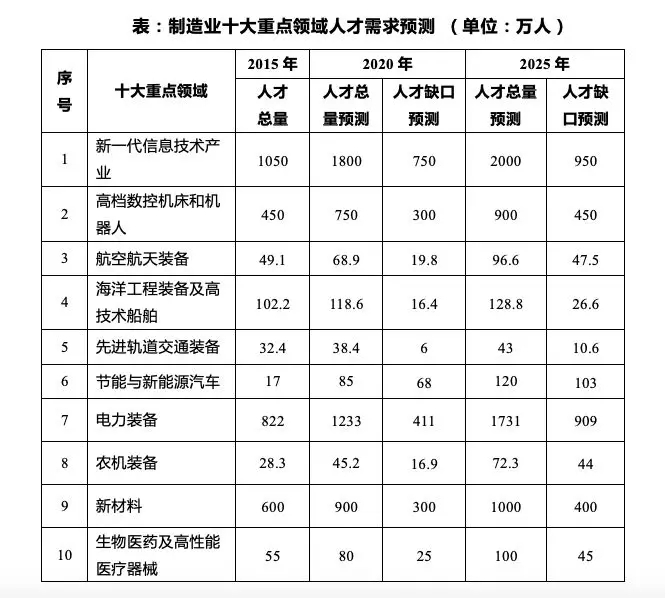

數據來源:《制造業人才發展規劃指南》

事實正是如此。根據教育部、人力資源社會保障部、工業和信息化部在2017年聯合印發的《制造業人才發展規劃指南》,到2020年新一代信息技術產業、電力裝備、新材料、高檔數控機床和機器人將成為人才缺口最大的幾個專業領域,其中新一代信息技術產業人才缺口將會達到750萬人,新材料、高檔數控機床和機器人也將分別達到300萬人。

2014年國務院李克強就提出了中國經濟的產業升級需要大批的技能人才作支撐,因此教育部也逐漸推出諸多政策來推動高等教育改革。

方向:既培養頂尖人才,又培養專業技術人才

芥末堆梳理近年高等教育政策發現,改革主要分為面向頂尖學術人才,和培養產業升級所需的專業技術人才兩個方面,并均推出了院校改革的相應措施。

在培養頂尖學術人才方面。2017年9月,教育部公布世界一流大學和一流學科(簡稱“雙一流”)建設高校及建設學科名單。有關負責人強調,此次遴選認定所產生的是“建設”高校及“建設”學科,重點在“建設”,是邁向世界一流的起點。

在培養產業升級所需的專業技術人才,政策主要集中在應用型本科轉型,和推進高職院校發展兩個方面。其中應用型教育在層次上仍屬于本科教育,但在培養內容上歸為高等職業(技術)教育,應用型本身并不體現學歷層次。教育部發展規劃司副巡視員樓旭慶表示,2018年及今后新升格的本科院校將主要定位在本科層次的職業教育,獨立學院轉設也要向應用型本科高校發展。

事實上,這也正是受到大學擴招影響最大的兩類院校。2019年2月13日,國務院印發《國家職業教育改革實施方案》提到,截止到2022年,一大批普通本科高等學校將實現向應用型的轉變。其中提及的部分普通院校包括一批來自地方的新建本科高校,就來自于大學擴招所帶來的本專科學校數量的急劇擴張。

教育部高等教育教學評估中心2017發布的《中國本科教育質量報告》顯示,新建本科院校達到678所,占全國普通本科高校1219所的55.6%,已占據我國高等教育的“半壁江山”。新建本科院校在迎來基于數量的蓬勃發展的同時,自然因為盲目擴張帶來了諸多問題。

2009年至2010年,教育部高等教育教學評估中心曾對20所新建本科院校的評估進行調研評估,其中就提到,在被調研的20所高校中,有9所高校將發展研究生教育確定為辦學目標,甚至有個別學校提出建設教學研究型大學的目標。其二,在學科專業設置上“貪大求全”。 20所高校中,學科專業涉及的學科門類超過5個的有7所高校,個別高校達到了8個。

這批進入本科院校行列的新建本科院校不僅面臨著來自同類本科院校的激烈競爭, 而且遭受到“前后夾擊”,不得不在以培養創新創業尖端人才的老牌本科院校,和以培養職業技術人才為主高等職業院校之間謀求生存。但同時,競爭也為新建本科院校的改革帶來了促進作用。

論條件學校可能比不過211,985這些重點高校,但與重點高校相比,在應用性人才上走出特色發展道路就是核心。

改革:應用型本科轉型,擴展高等職業教育資源

據教育部官網,在2015年至2019年,普通本科院校的轉型均被納入教育部工作重點,政策出臺為應用型本科轉型從頂層設計打開了通路。

2013年教育部發展規劃司在工作要點中首先提到,“要求新設置和更名的本科院校,重點培養服務區域經濟發展、地方產業轉型升級、企業技術創新所需的應用型、技術技能型、復合型人才。”

2015年10月,教育部、國家發展改革委、財政部出臺的《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》則是標志著其普通本科的應用型之路開始正式行進。《意見》對高校轉型改革進行了頂層設計,提出了本科高校轉型發展的主要任務、配套政策和推進機制。

從2016年起,各省份逐步公開遴選出來的試點高校。為推進試點工作順利開展,教育廳分別與各試點學校簽訂任務書,要求各學校對本校在轉型發展中的辦學定位、工作目標、主要任務、2017-2020年分年度工作安排、重點項目及資金來源、保障措施等重要工作都要有明確安排。

政策更多給予了高校們更多自主權。在簡政放權、專業設置、招生計劃、教師聘任等方面對試點高校給予了相應支持。而在配套的招生方面,也同樣朝著應用型人才傾斜,“新增高等教育招生計劃主要向應用型、技術技能型人才培養傾斜。”樓旭慶說。

樓旭慶表示,目前300多所地方本科高校參與改革試點,大多數是學校整體轉型,部分高校通過二級學院開展試點。國家發展改革委、教育部“十三五”期間實施應用型本科高校建設項目,對各省份推薦的100所應用型高校,每所項目高校中央預算投資1個億。

在高職院校建設方面,教育部職業教育與成人教育司司長王繼平表示,實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃(特高計劃)將在今年印發,普通高等學校有“雙一流”,職業教育領域則注重“特色”和“高水平”,所以叫“特高”。

可以預想,與雙一流處在同等地位的特高計劃將為高職院校帶來相當的改變。此外,政策對于社會企業參與開辦高職院校的持續鼓勵及相應政策細則的落地,同樣會為高職院校領域帶來更多的發展與機遇。

難點:如何提升教育質量

在擴招和改革過程中,教育質量是始終無法忽視的一環。1999年大學擴招后果里,被廣為詬病的一個方面便是,教育質量急劇下降。因此,無論是應用型本科轉型,還是拓展高職院校資源,如何保證教育教學質量,均是最重要的一環。

高校教師制度改革,與推進產教融合是提升教學質量的首要方式。如何解決院校面臨的教學實際與產業需求不匹配,其中一個難題就是教師長期脫離產業實際。而當將教師考核權力交還給院校后,院校即可通過更靈活的方式來解決問題。

例如,北京市人力資源和社會保障局發布印發《北京市高等學校教師職務聘任管理辦法》,就將對高校教師進行分類評價,職稱和崗位聘任實行聘期制。《通知》提到,高等學校還可制定高級職稱的破格聘任條件,取得突出業績和貢獻、符合破格聘任條件的高校教師,可直接參加評聘。

在政策層面,教育部推出了院校的“雙師制”模式。教育部教師工作司副司長黃偉介紹,2019年起,將全面落實教師5年一周期的全員輪訓,探索建立新教師為期1年的教育見習和為期3年的企業實踐制度。據了解,2017至2018年中央財政計劃投入13.5億元,設置300多個專業培訓項目,累計組織14.4萬專業骨干教師參加國家級培訓和企業實踐,并支持中高等職業院校1.6萬個專業點聘請4.4萬名兼職教師。

而完善院校體系以及相應制度標準也應成為改革中的重點。全國政協委員、北京理工大學人文與社會科學學院院長李健在接受媒體采訪時認為,“我國高等職業教育迅速發展,高職教育招生規模已經占到整個普通本專科招生數的一半以上,但高職教育專門的學位制度卻一直未能建立起來,這嚴重阻礙了我國技能人才培養的質量提升和體系建設。”

高等教育受經濟形勢與就業壓力倒逼而進行擴招和做出變革,但其最終不應淪為“頭痛醫頭腳痛醫腳”的改革。井岡山大學高等教育研究所講師劉海蘭在論文中提到,高校自主權的缺失與自律意識薄弱、民間社會發育的不完善以及政策分析市場或思想市場的 “排他性”等因素使得擴招決策往往受制于國家意志的訴求而嚴重忽視高等教育的內在規律。

就業形勢倒逼高等教育改革,但教育本質不應被忽視。

轉載自:芥末堆看教育微信公眾號